Inhaltsverzeichnis

Grundlagen

Lernziele

- Sie wissen, wie in der Physik neue Erkenntnisse gewonnen werden und kennen die 3 Bs

- Sie nennen das Vorgehen beim Experimentieren und kennen die Vorteile gegenüber der Naturbeobachtung

- Beschreiben und Begreifen sind für Sie bekannte Begriffe, die Sie erklären können

Physikalische Methoden

Beobachten - das erste B

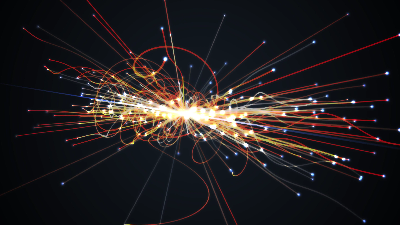

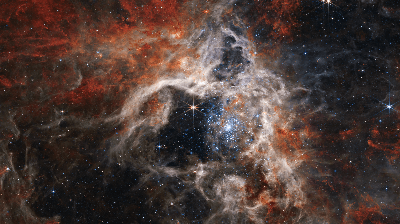

Die Physik beschäftigt sich mit dem winzig Kleinen (den kleinsten Teilchen) und dem unvorstellbar Grossen (dem Universum):

Darum fällt es schwer, konkret zu sagen, was Gegenstand der Physik ist. Eine mögliche Antwort könnte sein: die Physik startet mit der Beobachtung. Daher muss der Gegenstand beobachtbar sein, was nicht zwingend mit unseren Augen erfolgen muss. Heute besitzen wir eine Vielzahl sehr ausgeklügelter Messinstrumente und -Apparaturen, wie die Detektoren in einem Teilchenbeschleuniger oder das James Webb Space Telescope.

Physik kann jedoch nicht erklären, weshalb Ihr Physiklehrer seine Frau liebt und nicht eine andere. Auch kann sie nicht den Sinn für eine bestimmte Sache geben. Diese Sachen lassen sich schlichtweg nicht beobachten.

In Physik unterscheiden wir 2 Arten von Beobachtungsmöglichkeiten:

- die Naturbeobachtung, bei der die Welt um uns herum direkt beobachtet wird.

Astronomie und Meteorologie gehören dazu. - das Experiment, in dem ein Stück Natur im Labor nachgebildet wird.

Das Experiment bietet gegenüber der Naturbeobachtung 3 Vorteile:

- Die Natur lässt sich nicht beeinflussen. Falls ich den Wecker falsch gestellt habe und die Nordlichter verpasst habe, kann ich diese nicht zu einem mir günstigeren Augenblick wiederholen. Beim Experiment jedoch, kann ich die Anfangsbedingungen frei bestimmen.

- Die Natur wiederholt sich vielfach nicht gleich. Ein Experiment kann ich grundsätzlich beliebig oft wiederholen und zwar, wann immer es mir passt.

- In der Natur wirken sehr viele Einflüsse gleichzeitig. So kennt man noch nicht alle Einflüsse auf die Nordlichter und kann deshalb nicht mit voller Sicherheit sagen, ob sich das Stellen des Weckers lohnt. Auch sind viele störende Einflüsse da, wie die Wolken, die die Sicht auf die Nordlichter verhindern können. Diese Komplexität stellt eine grosse Schwierigkeit dar. In einem Experiment lassen sich viele Störeffekte eliminieren und es sind Vereinfachungen möglich.

Vorgehen beim Experimentieren

Um neue Erkenntnisse anhand eines Experimentes zu gewinnen, geht man grundsätzlich wie folgt vor:

- Gestartet wird mit einer Vermutung (Hypothese), die man anhand des Experiments überprüfen möchte

- Anschliessend folgt die Planung und Durchführung des Experiments

- Falls es möglich ist, wird das Experiment mehrmals wiederholt, um sicher zu gehen, dass keine zufällige Beobachtung vorliegt

Das Ziel des Experiments ist es - wie bei der Naturbeobachtung auch -, Messdaten zu erfassen.

Mit diesen Daten wagt man sich an den 2. Schritt:

Beschreiben - das zweite B

Wenn ich einen Vorgang in der Natur wirklich verstehen will, genügt es nicht, Mengen an Messdaten anzuhäufen. Diese allein erlauben mir beispielsweise noch nicht, eine Vorhersage zu machen. Beim Beschreiben geht es darum eine Gesetzmässigkeit zwischen den Messwerten herauszufinden. Gelingt es sogar, einen mathematischen Zusammenhang zu erkennen, ist das Ziel des 2. Schritts erreicht. Diesen mathematischen Zusammenhang nennen wir Physiker ein physikalisches Gesetz.

Sie haben vielleicht mitbekommen, dass viele Physiker den Wunsch haben, alle physikalischen Gesetze in eine einzelne Formel zu packen (Siehe Grosse vereinheitlichte Theorie). Sie suchen nach einem sog. Prinzip (oder Obergesetz), das ein Muster hinter unterschiedlichen Gesetzmässigkeiten zu finden hofft.

induktiv - deduktiv

Den hier beschriebenen Weg vom Experiment übers Gesetz zum Prinzip, nennt man induktiv. Ganz selten gelingt auch der umgekehrte Weg, bei dem zuerst ein Prinzip aufgestellt, die sich daraus ergebenden Gesetze herleitet und anschliessend am Experiment überprüft wird, ob die Gesetze tatsächlich mit der Beobachtung übereinstimmen. Diesen deduktiven Weg hat Einstein eingeschlagen beim Aufstellen seiner Relativitätstheorie.

Begreifen - das dritte und letzte B

Es liegt in der Natur des Menschen, dass wir gerne wissen wollen, weshalb ein Vorgang so abläuft und nicht anders. Da geben uns Gesetze noch nicht wirklich eine befriedigende Antwort darauf.

Daher kommt noch der letzte Schritt: wir stellen sog. Modelle auf. Modelle sind nicht die Wirklichkeit, sie sind die (aktuelle) Vorstellung, die wir uns von der Wirklichkeit machen. Da Modelle eine gewisse Willkür aufweisen und teilweise durch das Weltbild der einzelnen Wissenschaftler:innen geprägt werden, ist es nicht ungewöhnlich, dass Modelle von Zeit zu Zeit angepasst werden.

Sie haben in Geografie sicher vom geozentrischen Modell gehört, wo die Bewegungen der Himmelskörper anhand einer ruhenden Erde im Mittelpunkt erklärt wurden. Von der Erde aus beobachtet, bewegen sich die Planeten nicht sehr regelmässig. Teilweise laufen sie sogar rückwärts. Sie können sich vorstellen, dass dieses Modell recht komplex wurde, um die Planetenbewegung korrekt vorherzusagen.

Mit dem heliozentrischen Modell konnte die Planetenbewegung gut erklärt werden. Heisst das jetzt, dass das erste Modell falsch war? Nein! Es war höchstens unbrauchbar, um die Planetenbewegung zu beschreiben. Doch wird es heute noch verwendet, wenn wir auf unserem Smartphone den Sonnenauf- und -untergang nachschlagen. Denn im heliozentrischen Modell gibt es beispielsweise keine Sonnenuntergänge, höchstens ein Wegdrehen der Erde durch die Erdrotation von der Sonne weg.

Modelle sind also nicht richtig oder falsch, sondern brauchbar oder unbrauchbar.

Es werden 3 Arten von Modellen unterschieden:

- Abbildung (wie GoogleMaps, Landkarten, etc.)

- Vereinfachung/Idealisierung (wie das Konzept des Schwerpunkts)

- Veranschaulichung (wie beim Kraftmodell)

Aufgabe

Dieses grundlegende Vorgehen ist wichtig fürs Verständnis, was Physik ist. Sie haben sicher gemerkt, dass ich mich bemüht habe, immer wieder 3 Dinge zu nennen.

Suchen Sie diese Triplets im Text und merken Sie sie sich! So sind Sie bestens auf eine Frage an Ihrer ersten Physikprüfung vorbereitet.